【獨家】賣套學區房賠了200萬!讓房主崩潰的還不止這些

北京時間記者 楊鳳臨 報道)北京市西城區的劉先生將一套位于金融街的學區房,以550萬的價格賣給了李先生。不料,李先生在交款過戶后竟然發現房子少了17平方米。李先生遂將劉先生告上法庭。日前,法院一審判決劉先生賠償李先生200余萬購房款。

敗訴的劉先生百思不得其解,當初購房協議以及房產證上均顯示面積為44.86平米的房子,怎么就憑空“蒸發”了近17平方米?近日,北京時間記者跟隨劉先生多方輾轉,走訪多個單位、部門。售房單位稱,出現這種情況屬于測繪部門測繪錯誤;而測繪部門認為,售房單位將劉先生此前房屋中的17平米劃撥給了其隔壁住戶,涉嫌“一房兩賣”。這到底是怎么一回事?

一套學區房面積蒸發17平米

事情要從11年前說起。

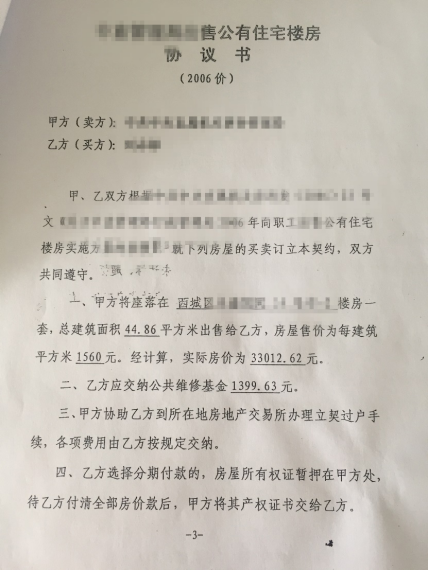

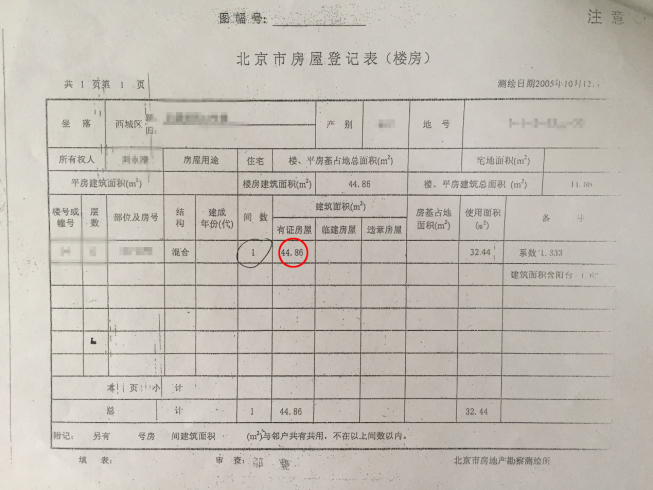

2006年6月,已有20余年工齡的劉先生,根據當時的房改政策從他所在的單位購買了一套住房,雙方簽署的購房協議書上顯示,該房位于北京市西城區金融街,總建筑面積為44.86平米。同年11月,劉先生拿到了房屋所有權證,上面也顯示劉先生購買的是1居室,建筑面積是44.86平米。

劉先生與單位簽訂的購房協議,協議顯示購房面積為44.86平米。

房產證上附的房屋登記表顯示該房屋為1居室,面積是44.86平米。

后來這套房屋成為炙手可熱的學區房,房價升到每平米十幾萬元。

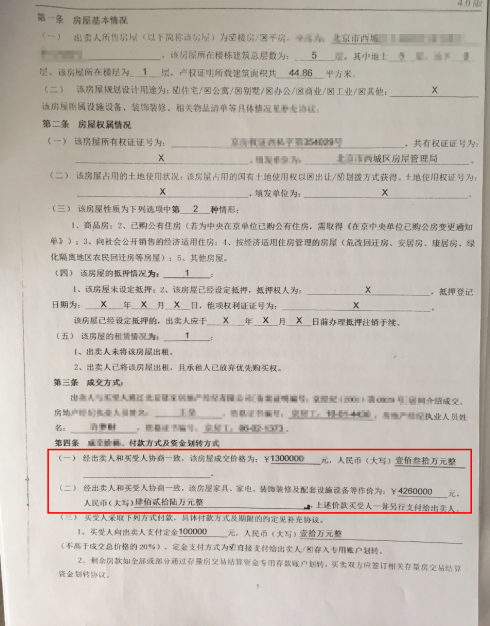

2015年,劉先生通過某房地產中介將這套房屋賣給了李先生。“其間,李先生委托家人看過兩三次房,看時也沒有提出任何異議。”劉先生拿出與李先生簽署的購房協議給北京時間記者,記者看到,協議中,雙方約定李先生購買劉先生的建筑面積為44.86平米的涉案房屋,購房款共計550余萬元。

劉先生與李先生通過房屋中介簽訂的購房合同,也顯示房屋面積為44.86平米。

2016年1月,雙方辦理完過戶手續,李先生取得的不動產權證書上同樣載明了建筑面積為44.86平米。

令劉先生倍感意外的是,2016年3月,李先生將他和房地產中介告上法庭,稱“房屋面積與產權登記不符”,要求劉先生“將減少面積的房價款予以返還”,并稱房地產中介沒有披露面積缺失的事實,“存在隱瞞重要事實的行為”,應承擔賠償責任。

據悉,案件在審理期間,法官親自去現場查看過,隨后李先生撤訴。

“我跟單位買的房子,面積房本上寫的清清楚楚,怎么可能少呢?”劉先生并沒有將此事放在心上,他認為李先生是無理取鬧。

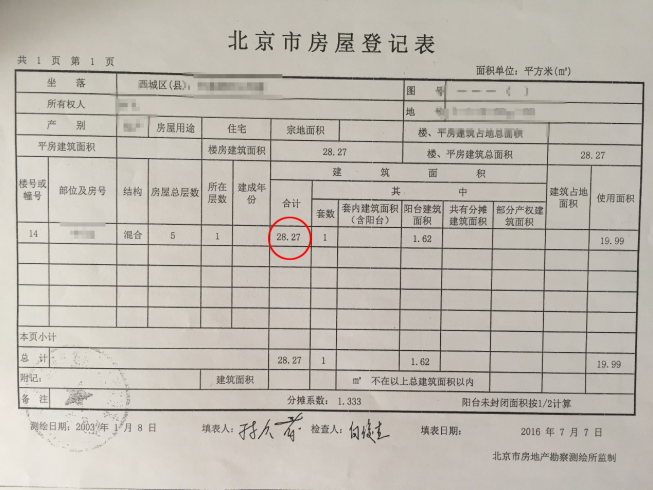

然而,今年3月,李先生再次將劉先生訴至法院,他還拿出了2016年12月27日,北京市國土資源局為其發放的新房屋產權證作為證據,該證顯示房屋建筑面積變為28.27平米。

李先生向法院提交的房屋登記表,同一套住房面積變為28.27平米。

原來,李先生發現他購買的房屋與樓上格局不一致,于是申請重新測繪。2016年7月,西城區房地產測繪一所出具的測量結果顯示,該房屋建筑面積為28.27平米;但耐人尋味的是,劉先生原本房本上44.86平米的測繪面積也來自該測繪所。

2017年3月13日,西城法院開庭審理此案,李先生認為,他在購買房屋時存在重大誤解,因此多支付了購房款。依據《合同法》第54條規定的合同變更權,按照實際面積變更合同價款,要求劉先生返還其支付的購房款200余萬元。

“李先生一定是辦了個假房本!”劉先生對于李先生的起訴不以為然,不料,開庭3天后,西城區法院作出一審判決,支持了原告李先生的訴訟請求,判決劉先生敗訴,要求劉先生返還李先生購房款200余萬元。

據劉先生的代理律師范辰介紹,在一審審理階段,劉先生曾向法院申請追加售房單位以及市國土資源局西城分局為被告,但一審法官直接當場駁回申請,也未說明駁回理由。

“我沒有絲毫欺瞞和任何過錯,當時,李先生也多次實地看房,并認可房屋的面積。”劉先生不服,目前已向北京市二中院提起上訴。

“法官去售房單位和測繪所調一下檔案,或者去國土資源局了解一下,就能弄清楚情況。但法官卻拒絕調查,僅憑購房合同和李先生的說法,就在3天內匆匆作出判決。”劉先生表示不滿。

“太蹊蹺了,我從業多年,代理的房產糾紛案子很多,從來沒有見過這樣的案子!今年3月13日開庭,不查清房屋面積‘變少’的原因,僅僅間隔了兩天時間就作出判決。為什么如此匆忙?”范辰律師說。

售房者:沒有過錯為何要賠200萬?

現年54歲的劉先生,是某單位下屬物業公司的一名員工。“直到接到法院通知,我才知道我成被告了,但當時我自信一定會贏。”對于一審判決,劉先生至今仍覺得跟做夢一樣,連日來的焦慮,使他增加了不少白頭發。

劉先生站在涉案房屋樓下,百感交集。 北京時間 記者楊鳳臨 攝

劉先生告訴北京時間記者,他的家庭經濟條件很一般,這套房屋是家中唯一值錢的財產。 “房子買了以后就出租了,為的是賺點房租補貼家用,我仍然住在單位宿舍。后來兒子結婚,才考慮把這處房屋賣掉。”劉先生說,售房所得的550余萬,全部被用來給兒子買婚房。目前,家里幾乎沒有積蓄,200多萬的債務對他來說猶如天文數字。

“協議是跟單位簽的,房本也是正規的,我沒有任何過錯,怎么就要賠200多萬呢?”劉先生愁壞了。

記者走訪:涉案房屋與鄰居疑似曾有門相通

2017年4月21日,北京時間記者跟隨劉先生以及范辰律師前往西城區,實地查看了涉案房屋。

涉案房屋就在這棟老樓里。 北京時間 記者楊鳳臨 拍攝

記者發現,這是一套老舊的一居室,進門左手邊是一間臥室,臥室右側有獨立的廚房和衛生間。而進門右手處的一堵墻上有明顯的凹陷,輕輕敲擊,聽聲音感覺墻體像是空的。凹陷的部分像是一扇門,但又比其他房門高一些。

涉案房屋位于進門右手處的一堵墻上有明顯的凹陷。北京時間記者 楊鳳臨拍攝

“單位分給我的是1間房,房本上也顯示1間房。單位分的是老房子,根據購房者的級別存在打隔斷的情況,我之前也就沒有在意過。”被起訴后,再次查看這套房屋,劉先生懷疑自己購買的房屋被鄰居占了一間。

于是,劉先生帶著記者敲開了隔壁鄰居的門。對方稱從中介處租得該房屋,不認識房主,也不了解房屋的具體情況。記者發現這是一套3居室,與涉事房屋緊鄰的是一間臥室,在涉案房屋的凹陷處的位置,墻面微微泛黃,疑似曾經有扇門。但涉事房屋鄰居家現由租戶居住,該租戶拒絕了劉先生及記者拍照取證的申請。

房屋中介:早知道打死也不賣

4月21日中午,北京時間記者以劉先生家屬的名義致電售房中介,經紀人王先生表示,當時帶客戶看房時涉事房屋是1居室,因為房間內有租戶、擺有不少家具、家電,所以沒有仔細查看。

當被問到作為專業人士,看房時是否對房屋面積產生懷疑時,王先生說:“你自己的房子你自己都不清楚情況,我怎么知道,房本上寫的就是44.86平米,我也不可能專門去測量一下。”

經紀人還說:“我要是早知道44平米的房子只有20多平,打死我也不賣這套房子。”

那么房屋中介是否沒有盡量審核義務呢?王先生建議起訴到法院,由法院來認定中介是否擔責。

測繪所:售房單位一房兩賣

隨后,劉先生與記者前往售房單位。該單位稱,由于時間久遠,當時經手房改房的工作人員已經退休,檔案也沒有相關記載,建議去西城區房地產測繪一所了解情況。

4月24日下午,劉先生和北京時間記者來到西城區房地產測繪一所。一名男性工作人員查詢檔案后告訴劉先生:“我們2003年去測量時,涉事房屋的結構是一個2居室,2016年測量時卻發現變成了1居室。我所曾向不動產登記中心查詢,發現售房單位曾提交申請書,將涉事房屋鄰居家的2居室改成了3居室。因而在新房本上,涉事房屋的面積從44.86平米變成28.27平米。”但這名工作人員表示,售房單位并未申請將涉事房屋由2居室改為1居室。

“您的購房協議和老房本我們是第一次看到,但老房本上44.86平米的測繪面積也是我們測的,我們不知道售房時只給您(劉先生)了1居室。我認為你們單位在售房時存在問題,涉事房屋與鄰居家房屋中間有一間約17平米的房屋,當初既賣給了你們,也賣給隔壁了。”該測繪所工作人員說。

售房單位:測繪所面積算錯了

劉先生與北京時間記者又多次聯系售房單位。該單位相關負責人稱已查到檔案,當初賣給劉先生的是1間44.86平米的房子,購房協議和房產證上也寫的非常清楚。

“協議和房本都是以測繪為依據來寫的。問題就是房管所(應為測繪所,編者注)面積算錯了。測繪所兩次測量不統一,自己否定自己,肯定是測繪所的責任。”售房單位的一位負責人稱。

對于測繪所提出的該單位“一房兩賣”的說法,該負責人稱:“我不說我們沒有責任,我覺得我們、測繪所以及劉先生都有一定責任,但具體誰該承擔多少責任,應由法律來認定。法院判我們承擔多少責任,我們會履行。”

該負責人建議劉先生通過法律手段,追加售房單位、測繪所為被告。

國土資源局:兩個房本均在檔案中備案

5月3日上午,劉先生和記者一同來到國土資源局西城分局。當使用檔案查詢系統,以劉先生提供的涉事房屋地址進行查詢時,系統顯示僅能查詢到一處房產,結構為1居室,面積為44.86平米,并沒有李先生所說28.27平米的房屋;然而,蹊蹺的是,當以李先生起訴時提交的不動產登記證號碼進行查詢時,系統卻顯示房屋為1居室,面積為28.27平米。

為什么同一個地址、同一套房子,在系統里顯示存在兩個面積相差17平的房本?該局負責檔案查詢的工作人員表示,自己不清楚,建議劉先生咨詢前臺;前臺工作人員卻稱應詢問負責檔案查詢的工作人員。

關于此事,北京時間記者將會持續關注。(來源:北京時間)